すると・・・今度は絵本を読むたびに次男が泣くようになりました。次男に絵本を読んであげようとしても泣いてしまって嫌がり、1歳くらいまでは絵本が大嫌いな子でした。

次男の中で「絵本=ママにほっとかれる時間」というふうに学習してしまったようです。

長男に絵本を読み始めると次男が大声で泣き叫び、読み聞かせの声はかき消されておはなしに集中できないから長男も満足できなくて、まさにカオス…。

次男が1歳を過ぎた頃に長男が幼稚園に入園したので、次男と二人で過ごす時間が増えたことで絵本を読んでもらう喜びにようやく気付きます。すぐに絵本が大嫌いから大好きになりました。

そしたら次は別の問題が出てきます。寝る前の絵本時間にどちらが先に読んでもらうかで喧嘩勃発!!!

3歳差なので長男は長いおはなしを読んでほしい、次男はお気に入りの絵本を読んでほしい。それぞれ読んでほしい絵本は違うし、自分の方が先に読んでほしい。質問者さんも同じ状態ではないでしょうか。

親子で絵本を読むだけで子どもは≪絵本を読んでもらう時間=ママが自分だけのために過ごしてくれる濃密な時間=ママからの愛情を独占する時間≫と感じます。

息子たちもそれを感じていたからこそ、ママの愛情に包まれる時間を独り占めしたいがためのカオス状態だったのだと思います。だって子どもは「兄弟どっちも大好きだよ」ではなく「あなたのことがとびきり大好きだよ」がほしい。

普段の生活では兄弟一緒が基本で一人だけをひいきすることはありません。意識的に平等にしようと努めるほどです。

でも絵本を読む環境は、兄弟で分け合う中途半端な愛情ではなく、ひとりひとりに100ずつ与えることができます。それが絵本の最大の良さでもあると思っています。

だから喧嘩をしても泣いてもあえて1対1で読むことを意識していたし、一緒に仲良く読むことよりも「あなただけにあなたの読んでほしい絵本を読むよ」と伝わる環境を大切にしていました。

だけど兄弟げんかになってしまうとゆっくり絵本を読むことができなくなってしまうので、わが家では寝る前の読み聞かせではルールがありました。

- きょうだいそれぞれママに読んでほしい絵本をチョイス。ママも自分が読みたい絵本を一冊選ぶ。

- お兄ちゃん→弟 →ママの順番で読む(必ず順番はこの順。弟が産まれて2年ぐらいは「上の子ファースト」を大切にしていたのでまずはお兄ちゃんの心を満たすことを優先させました。この流れをちょっと続けただけで下の子はそれが習慣になるので「お兄ちゃんの次は自分の番だ」と見通しを持って待つことができるようになります。)

- 読むときは選んだ子のほうに体と絵本を向けて、あからさまに「あなただけに読んでいますよ」アピールをする。

- それぞれの絵本を読んでいるときは隣で聞いててもいいし、聞かなくてもいい。

- ママが選んだ絵本を読む時間は一緒に聞いてもらう。(下の子が1歳のころはおもちゃやほかの絵本を持ち込んで兄の時間を待ってもらっていましたが、絵本が大好きになってからはだいたいいつも隣で聞くことを選んでいました。)

ルールと呼べるほどのものではありませんが、大切なのは「習慣」だと思っていて、毎日同じ流れを繰り返すことで「見通し」を持つことができるので、喧嘩になりません。

「毎日同じ」を頑張って続けてください。しばらくは喧嘩が収まらないかもしれませんが、「習慣化」されれば絶対おだやかな読み聞かせの日はやってきます。

お互いきょうだい育児頑張りましょう!

今回のテーマは・・・【虫の絵本】

子どもたちにとって人間以外で身近に触れ合える命である虫。夏は特に虫が活発になるので出会う機会も多くなります。でも正直虫は苦手…という人も多いのではないでしょうか。わたしもその一人。虫は怖いし気持ち悪いし…嫌悪感しかない。そんな思いを態度や言葉にすると子どもたちも虫に対してネガティブな感情を持ってしまいかねません。それは絶対避けたい!

虫に興味を持つことは好奇心や探求心を育み、自然や命を尊ぶ気持ちにつながります。子どもの成長発達に良い影響を与えてくれます。だからできれば子どもには虫好きになってほしいと思っています。

虫に興味を持つきっかけに絵本は最適です。虫が苦手なママにとっても、直接虫に触れることなく親子で虫を楽しむことができるのでオススメです。

絵本のおかげもあり我が家の子どもたちは虫が大好きです。その手助けにもなった絵本をご紹介します。

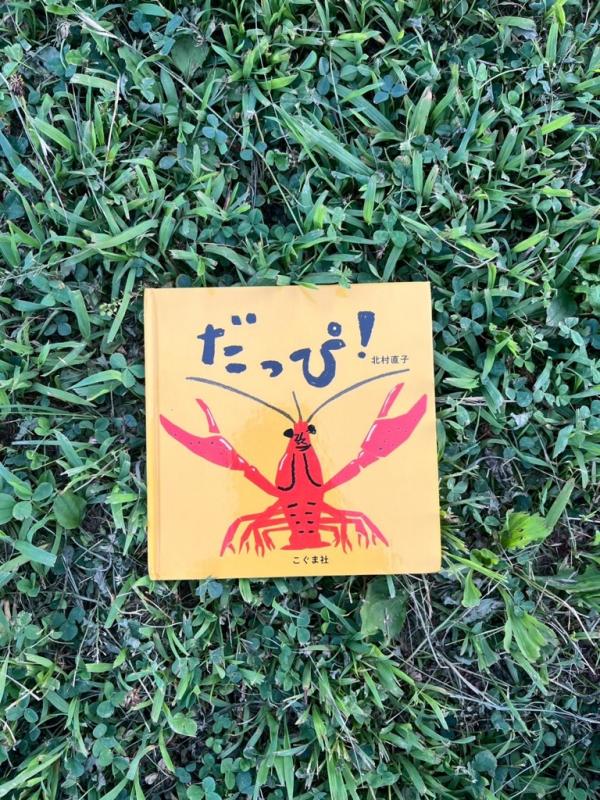

0~1歳さんにオススメ

『だっぴ!』北村直子著/こぐま社

子どもたちに最も身近で大人気の虫、だんごむし。だんごむしの成長に欠かせないのが「脱皮」という現象です。とても不思議な命の営みが可愛らしくコミカルに描かれています。だんごむし以外にも4種の生き物が「もぞもぞ」からの「だっぴ!」を繰り返す。リズミカルで楽しくて小さなお子さんにぴったりです。

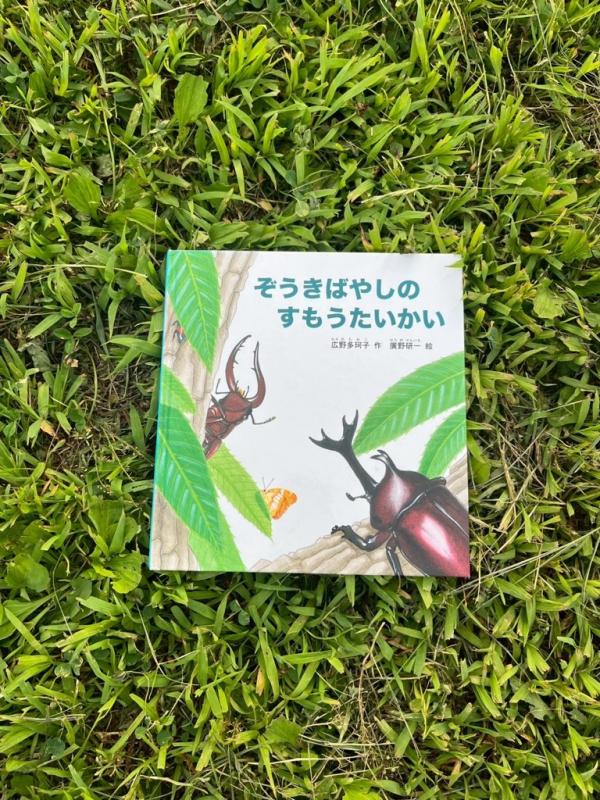

2~3歳さんにオススメ

『ぞうきばやしのすもうたいかい』広野多珂子作/廣野研一絵/福音館書店

カナブン、タマムシ、ダンゴムシ、カマキリなどの虫たちが切り株の上で相撲をとるおはなしです。人の知らないところで本当に行われているのでは…と想像してしまうほど精密に描かれた虫たち。取っ組み合いに勢いがあり、「のこったのこった」「○○のかち~」の言葉にも熱が入り、大盛り上がりすること必至です。

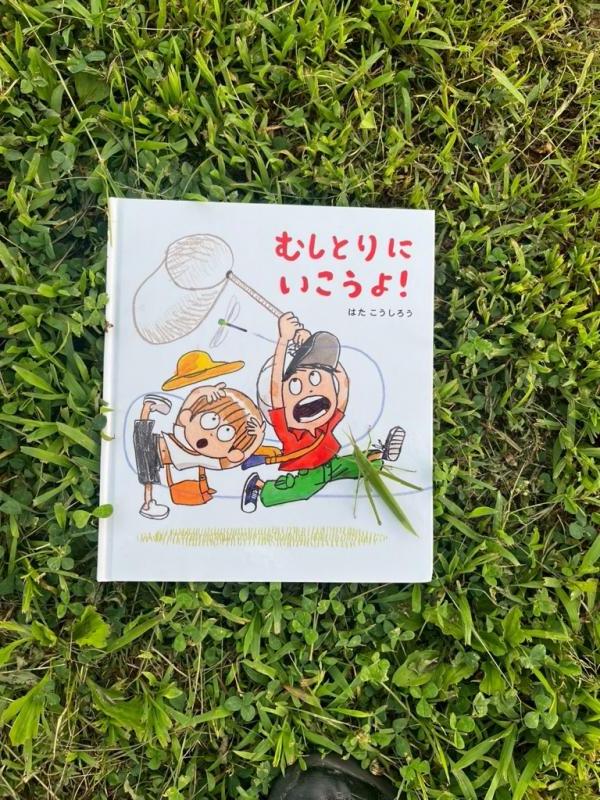

4~5歳さんにオススメ

『むしとりにいこうよ!』はたこうしろう 著/ほるぷ出版

虫とり名人のお兄ちゃんとその弟が虫取りに出かけるおはなしです。お兄ちゃんと一緒ならいつも通るなんてことない道でも虫が沢山見つかります。派手さはないけど身近なワクワクが描かれていてリアルな世界観。虫に夢中になるきっかけを与えてくれます。この絵本を読んでからわが子もタマムシに出会える日を夢見ています。

6歳~にオススメ

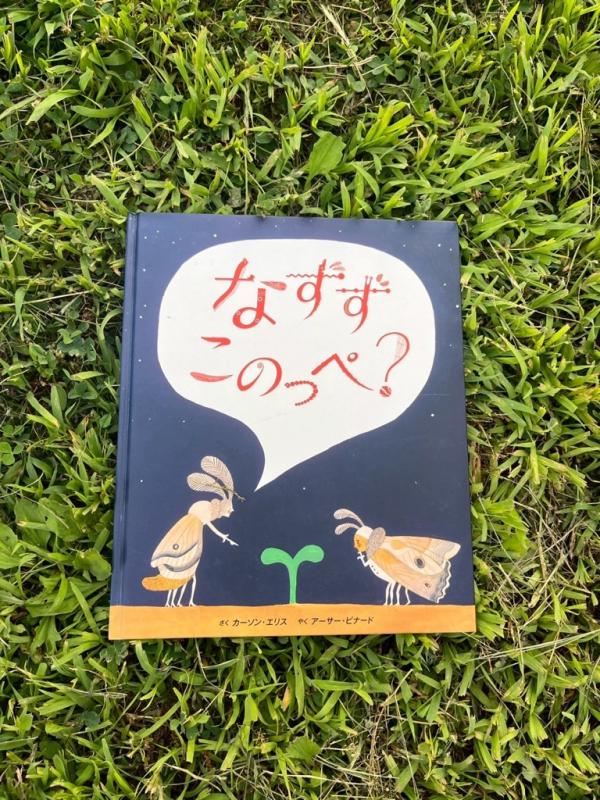

『なずずこのっぺ?』カーソン・エリス 作/アーサー・ビナード 訳/フレーベル館

一つの花の芽をめぐって繰り広げられる虫たちのやりとりが描かれています。書かれている言葉は意味不明、「昆虫語」だそうです。言葉を訳すことはできないけれど、感情や雰囲気が伝わりなんとなくおはなしが理解できます。言葉が未発達の赤ちゃんもこんなふうに絵本を楽しんでいるのかなという感覚を味わえて新鮮な楽しみ方ができます。

絵本を読んだらぜひ外に出て子どもと虫を探してみましょう。そのときは虫を触らなくてもいいけれど怖がったりひいたりしないでね。(笑)

今回紹介するのはわが家でも保育現場でも多分一番歌っているわらべうた。

「どっちの手に入っているか?」あてっこ遊びができる楽しいわらべうたです。

『おてぶしてぶし』

電車の中や飲食店での待ち時間などおとなしくしていてほしい場面や子どもの気を引きたい時にこの歌を歌うと、子どもはパッとこちらに注目して手に集中してくれます。子どもの食いつき抜群です。

一度覚えると子どもは絶対大好きになって、いろんな場面で役に立つこと間違いなしなので、ぜひぜひ覚えて遊んでみてください!

こんにちは!

こんにちは!