トップ > 子育て・教育 > 学校教育 > 教育への取り組み > 義務教育学校の設置検討 > 柏中学校区における学校統合に関する地域協議会 > 地域協議会の開催状況 > 令和7年度第2回地域協議会の開催状況

更新日令和7(2025)年8月20日

ページID43219

ここから本文です。

令和7年度第2回地域協議会の開催状況

開催日時

令和7年7月22日(火曜日)午前9時30分から午後0時30分

開催場所

柏市立柏中学校3階 視聴覚室

住所:柏市明原4丁目1-1

出席者

委員

荒井委員、富田谷委員、田中委員、宮内委員、石井委員、稲生委員、福島委員、関口委員、河北委員、光井委員、三浦委員、竹村委員、吉田委員、大坂委員、西中委員、石原委員、冨高委員、竹内委員(20名中18名出席)

事務局

中村教育総務部長、平野学校教育部長、松澤教育総務部次長兼教育政策課長、黒澤教育政策課統括リーダー、柳澤教育政策課副主幹、武田教育政策課主任、加藤教育専門アドバイザー、白川教育施設課主査、竹内教育施設課主任、遠藤指導課副参事、丸山指導課副主幹、東福寺児童生徒課副参事、関根児童生徒課副参事、齋藤児童生徒課統括リーダー、深野児童生徒課副主幹、小泉児童生徒課副主幹、成島児童生徒課副主幹(計17名)

会議の概要

- 開会

- 前回振り返り

- 前回以降での質疑応答と追加説明

- 学校教育の在り方について

- 分科会での意見交換

(学校運営分科会)モデル校としての魅力を高める具体的な取組について

(通学安全分科会)通学路に関する課題への対応策の検討、スクールバスの運行案に関する検討 - 各分科会からの報告・意見交換

- その他

- 閉会

前回振り返り

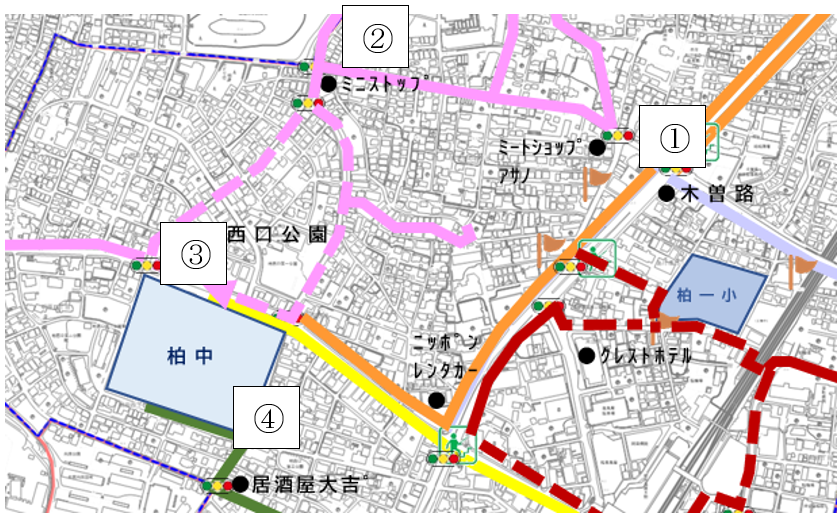

令和7年度第1回地域協議会における想定通学路の実地調査において整理された、方面ごとの危険箇所について確認した。

前回以降での質疑応答と追加説明

地域協議会委員より事前に質疑のあった、児童生徒数の推計と施設整備に関するやりとりについて、全体での報告を行った。

2018年にUDC2が策定した「柏セントラルグランドデザイン」に基づき、委員が想定・算出した児童生徒数増について、現在の施設整備において対応可能であるかという質疑に対し、前期課程・後期課程ともに各学年に整備される教室において対応可能であるという趣旨の説明を、委員及び事務局から行った。

学校教育の在り方について

学校運営分科会の開催にあたり、教育に関する委員の知見を深めるとともに今後の議論を活性化させるため、文部科学省が示す教育課程や学習指導要領に関する事項や、柏市が目指す子ども像・学校教育、柏中学校区で推進している小中一貫教育も取組状況について、事務局より説明を行った。

分科会での意見交換

学校運営分科会

次のテーマに沿って意見交換を行った。

A 少人数指導と先進的な取組による個別最適な学びの実現

B 「学び合い強化」に関する新たな取組の推進

C 学年担任制(チーム担任制)

D 不登校児童生徒への先進的かつ積極的な対応

E 特別支援教育に関する従来とは一線を画す柔軟で先進的な取組

通学安全分科会

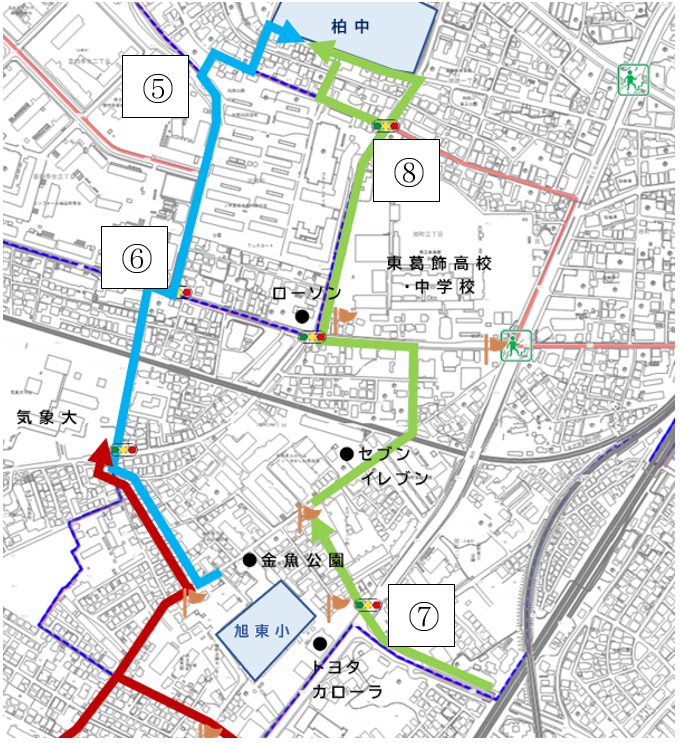

令和7年度第1回通学安全分科会における想定通学路の実地調査で挙げられた危険箇所への対策について、意見交換を行った。

また、第3回通学安全分科会で予定しているスクールバス検討にあたり、想定ルートについて意見交換を行った。

各分科会からの報告・意見交換

学校運営分科会

- 少人数指導をはじめとした個別最適な学びの実現や、学び合い強化の観点に関する教育課程の具体的取組の詳細については、その時々の子どもたちの状況を踏まえ、学校長の判断において検討していくことがよいのでは。すでに、関係3校の校長を中心とした教職員で開校に向けての検討を進めており、開校を見据えて、小小連携・小中連携の観点から足並みをそろえて取り組んでいくことを目指している。

- チーム担任制については、「多くの目で子どもたちを見守っていく」という方向性としてはよいものの、学年の発達段階や児童生徒の特性を踏まえ、取り組む学年や内容については慎重に検討していく必要がある。

- 不登校支援及び特別支援教育については、義務教育学校として9年間を見通した連続性のある支援を行っていくことが重要である。現状、中学校には校内教育支援センターが整備されているが、小学校においては、不登校傾向の児童が拠り所とする居場所が校内にはない。義務教育学校となることで、そういった支援が可能となるということは大きなメリットとして挙げられるのではないか。

通学安全分科会

柏第一小学校方面

- あけぼの2丁目交差点(木曽路前)

国道6号線に沿って自転車の往来が激しく、歩道橋を降りてきた子ども自転車の接触事故が発生している。注意喚起の看板があるが、わかりにくいこともあり、さらなる対策が必要か。 - ミニストップ交差点付近

歩道が狭く、交通量が多い。道路の拡張、歩道の拡幅等の対応が望ましい。また、実際にこの付近から通学している生徒は、裏道を抜けて西口第一公園の方面に抜けてくる場合が多い。現状の実際の通学ルートも踏まえた通学路設定が必要では。 - 新正門付近

多くの児童生徒が新しく整備する正門前を利用することとなる。この箇所へ講じられる安全対策によって、柏中学校前交差点の混雑緩和も図ることができるのでは。単に横断歩道を設置するだけでなく、信号や歩道橋、地下道などより安全かつ抜本的な対策を講じることが望ましい。 - 柏中南東部交差点

迂回ルートを設定する場合、この交差点には現状横断歩道しかないため、信号を設置する等の対応が望ましい。一方、付近の信号からの距離が近いため、設置は難しいのではとの指摘もある。その場合には、赤い点滅灯を設置するなど何かしらの対策は必要では。

旭東小方面

- 柏中南西部ルート

カーブになっている部分には右側に歩道がなく、カーブミラー、横断歩道もない、横断歩道の設置、カーブミラーの設置、歩道の整備、注意看板の設置等何かしらの対策が必要。 - バナナライフ前交差点

100名超の子どもが通る想定だが、信号待ちの溜まりが少ない。信号の前後に子どもが溜まれるスペースができるとよい。 - トヨタカローラ交差点

登下校時には、交通量が多く、無理矢理右折してくる車も見られる。信号を歩車分離にできるとよい。 - 東葛高校裏から居酒屋はじめ前交差点

プラウド側は歩道が途中でなくなってしまい、電柱が通行の妨げになっている。歩道を整備するか、電柱を撤去できるとよい。また、グリーン線を整備し、通学路らしくすることで注意喚起するとよい。

全体での意見交換

(委員):通学路に対して、どこの部署と検討していくのか。

(事務局):通学安全分科会の資料で示しているとおり、警察や国、県など、それぞれを所管する関係部署と連携して安全対策の検討を進めていく。

(委員):東葛高校側の歩道が狭くなっているため、拡幅できるとよい。

(委員):あけぼの4、5丁目付近は、現状中学生が実際に通学しているルートも見極めながら通学路を設定できるとよいのでは。

(委員):想定通学路案で示されていない裏道も通学路とすることはできるのか。

(事務局):学校で定めている通学路は、比較的安全と思われる主なルートを示していることが多く、そこまでの経路については、各保護者の判断となる。想定通学路で示している箇所に課題があるのと同様、細い裏道にも同様に安全面・防犯面で課題はあると思われるため、慎重に検討していく必要がある。

(委員):義務教育学校となって人数が増えた場合、学年によってルートを変更するなど、柔軟に対応できるとよい。道路を拡張することや歩道を拡幅することは、現実なかなか難しいと思われる。

(委員):混雑緩和のため、時差通学はできないのか。

(事務局):時差通学によって緩和は見込まれるが、教職員の勤務時間や前期後期の時間割の調整等の課題も多いと考えられるため、そういった点も踏まえて検討していく。

(委員):柏中南東部や新正門前、ミニストップ周辺等、ポイントとなる対応の必要性が高い箇所については、早い段階で関係機関と協議を行い、対応の可否を確認してほしい。その可否によって、通学路をどうするか再度議論できるようにしてほしい。

その他質疑応答

(委員):小中学校で授業時間が違うため、時間割をどう設定していくかも今後の課題である。

(事務局):義務教育学校ならではの小中学校間の交流を図るためにも、時程をある程度揃えていくことは必要であると認識している。これまでに視察した他自治体の事例も参考に、今後の学習指導要領改訂に向けた授業時間に関する議論についても注視し、検討していきたい。

(委員):通学区域について、見直す計画はないのか。

(事務局):通学区域に関する検討は、近隣の学校の状況も踏まえて全市的に検討する必要があり、慎重に検討していく必要があると認識している。詳細については、令和9年度の通学区域等審議会で審議いただく。

その他

令和7年11月20日(木曜日)に予定している、地域協議会での義務教育学校視察についての概要を事務局より説明した。

お問い合わせ先